Jede Woche erscheint ein Impuls zu jüdischen oder christlichen Themen bzw. zu Fragen des jüdisch-christlichen Dialogs

in vier Kategorien - mal aus jüdischer, mal aus christlicher Sicht:

Geistliche Impulse zu Parascha oder Monatsspruch, Wissenswertes über jüdische und jüdisch-christliche Themen,

Empfehlungen des Monats zu Filmen, Büchern und Arbeitshilfen und Drei Fragen an... Menschen, die im jüdisch-christlichen Dialog aktiv sind.

Die Beiträge werden jeweils mittwochs auf unseren Social-Media-Kanälen und per E-Mail veröffentlicht.

Zum E-Mail-Abonnement hier

Ostern – ein wirkliches Gleichnis

„Gott hat Jesus aus den Toten aufgeweckt.“ Das ist die Grundaussage des Neuen Testaments. Ohne sie wäre keine seiner Schriften geschrieben worden Aber wie kann man von etwas reden, das in unserer Erfahrungswelt nicht vorkommt? Nach Ezechiel 37 soll der Prophet durch sein Reden vertrocknete menschliche Knochen lebendig machen. Es gelingt durch Gottes „Geistbraus“ (so Buber). Das besprechen Rabbinen. Der erste sagt: Die lebendig Gemachten sangen ein Lied und starben. Er führt dessen Text an: „Der Ewige tötet in Gerechtigkeit und macht lebendig in Erbarmen.“ Der zweite nennt als Lied 1. Samuel 2,6: „Der Ewige tötet und macht lebendig; er stürzt in die Unterwelt und führt herauf.“ Ein dritter fasst das prägnant zusammen: „Ein wirkliches Gleichnis / eine wahre Erzählung war es.“ Er bringt Gleichnis und Wirklichkeit, Erzählung und Wahrheit zusammen. Das muss so sein, wenn Gott als der Lebendige bezeugt werden soll, der das Leben will, der sich dem Triumph von Unrecht und Gewalt entgegenstellt. Davon kann man nur gleichnishaft reden oder Geschichten erzählen. Wie die von Erscheinungen Jesu nach seinem Tod. Sie muten surreal an. Das weist auf etwas hin, das über die Alternative von „real“ oder „irreal“ ins Unfassbare vorstößt. Es wird von etwas erzählt, das unter der von uns wahrnehmbaren Wirklichkeit hervorbricht und über sie hinausweist auf „Überwirkliches“.

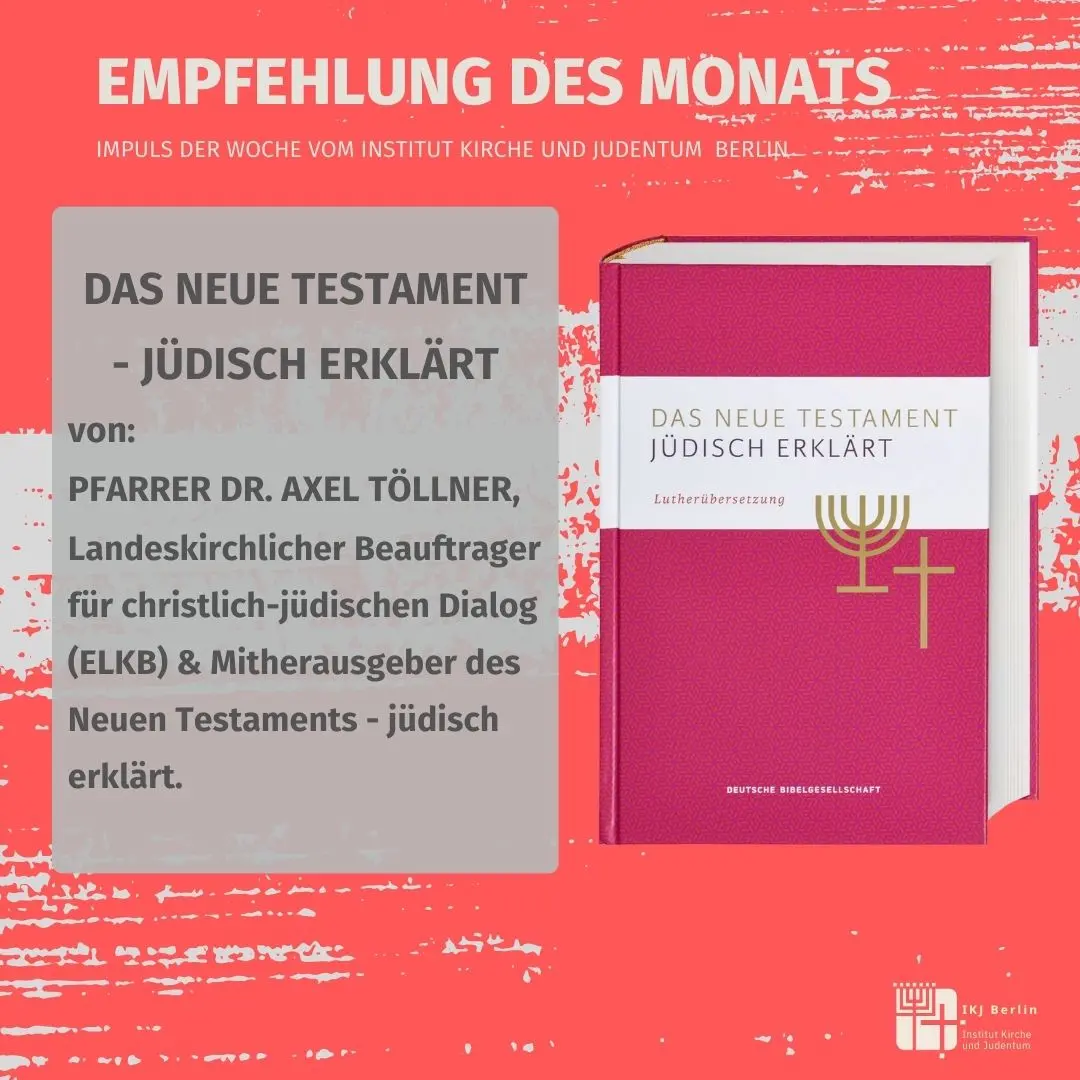

Das Neue Testament ist ein christliches Buch. Seine Frohe Botschaft ist zentral für den christlichen Glauben. Seine einzelnen Schriften sind jedoch erst einmal jüdische Quellen. Christliches ist untrennbar mit Jüdischem verknüpft. Zugleich verbinden Jüdinnen und Juden traumatische Erfahrungen damit, wie Christenmenschen ihren Glauben gelebt und weitergegeben haben.

All das zeigt das Jewish Annotated New Testament, das seit 2021 als „Das Neue Testament – jüdisch erklärt“ auch auf deutsch vorliegt. Jüdische Forscherinnen und Forscher kommentieren darin die neutestamentlichen Schriften. Sie beleuchten die Umstände, in denen sie entstanden sind, und sie zeigen, welche Wirkungen sie auf die jüdisch-christlichen Beziehungen hatten.

Amy-Jill Levine und Marc Zvi Brettler haben es angeregt und herausgegeben. Sie sehen ihr Werk als Hilfe dazu, dass jüdische Leserinnen und Leser ihre Vorbehalte überwinden und christliche Leserinnen und Leser „ihre“ Bibel besser verstehen können. Sie möchten mit ihrem Engagement „zu einem besseren Verständnis der Vergangenheit und zu einer besseren Theologie für die Zukunft“ beitragen. Denn wenn christliche und jüdische Menschen zusammenarbeiten, verwirklichen sie ein zentrales Ziel beider Gemeinschaften: „dass Hass in Liebe verwandelt werden kann“.

Auf dem Weg die Schriften eröffnen – so erkennen die Jünger den Auferstandenen im Nachhinein. Er löst ihre existentielle Diskussion, die sie unterwegs über die vergangenen Ereignisse führten. Die verschiedenen griechischen Verben, die in den Versen vor dem Monatsspruch für die Unterhaltung der Jünger verwendet werden, legen nahe, dass sie durch Gespräch – durch das Wort – versuchten, Erklärungen zu finden – vielleicht ähnlich wie in einem rabbinischen Lehrhaus Halacha (Wegweisung) im Diskurs erarbeitet wird. Jesus greift auf Mose zurück und die Propheten und damit auf die Weisung, die von Gott gegeben wurde, um die Welt zu deuten und den Weg zu finden. Seit Mose ist das eine feurige Angelegenheit und so ist die Offenbarung unauflöslich verknüpft mit den Schriften, die Jesus und den Emmaus-Jüngern vorlagen. Diese Erkenntnis gilt es auch heute zu eröffnen.

1. Was macht eine Masorti-Rabbinerin?

Kern meiner Arbeit ist die Gestaltung der Gottesdienste an Schabbat und Feiertagen in der Synagoge Oranienburger Straße. Gemeinsam mit vielen aktiven Gemeindemitgliedern, die das Lesen aus der Tora und das Vorbeten übernehmen. Außerdem führe ich viele Gespräche mit Einzelpersonen oder Familien, zur Vorbereitung von Feiern zu Lebensereignissen, aber auch um allgemeine Lebensfragen zu beraten.

2. Warum engagieren Sie sich im interreligiösen Dialog?

Wir leben in Berlin in einer wunderbar bunten Stadt, zu der auch ihre religiöse Vielfalt gehört. Gemeinsam mit Angehörigen anderer Religionen zum Wohl unserer Stadt und für ein gutes Zusammenleben zu arbeiten, ist mir besonders wichtig. Ich freue mich auf den gemeinsamen Iftar auf der Großen Hamburger Straße, bei dem ich auch Hawdala machen werde, die rituelle Verabschiedung des Schabbat, diesen Samstagabend (29.3.).

3. Welchen Teil Ihrer Arbeit/ des Gebets/ welchen jüdischen liturgischen Text sollten auch Christ:innen kennen?

Na ja, den zentralsten Teil jüdischer Texte kennen Christ:innen ja hoffentlich, weil er auch zur christlichen Bibel gehört – was im Christentum die „Hebräische Bibel“ heißt! Auch große Teile unseres Gebets stammen direkt aus dem Tanach.

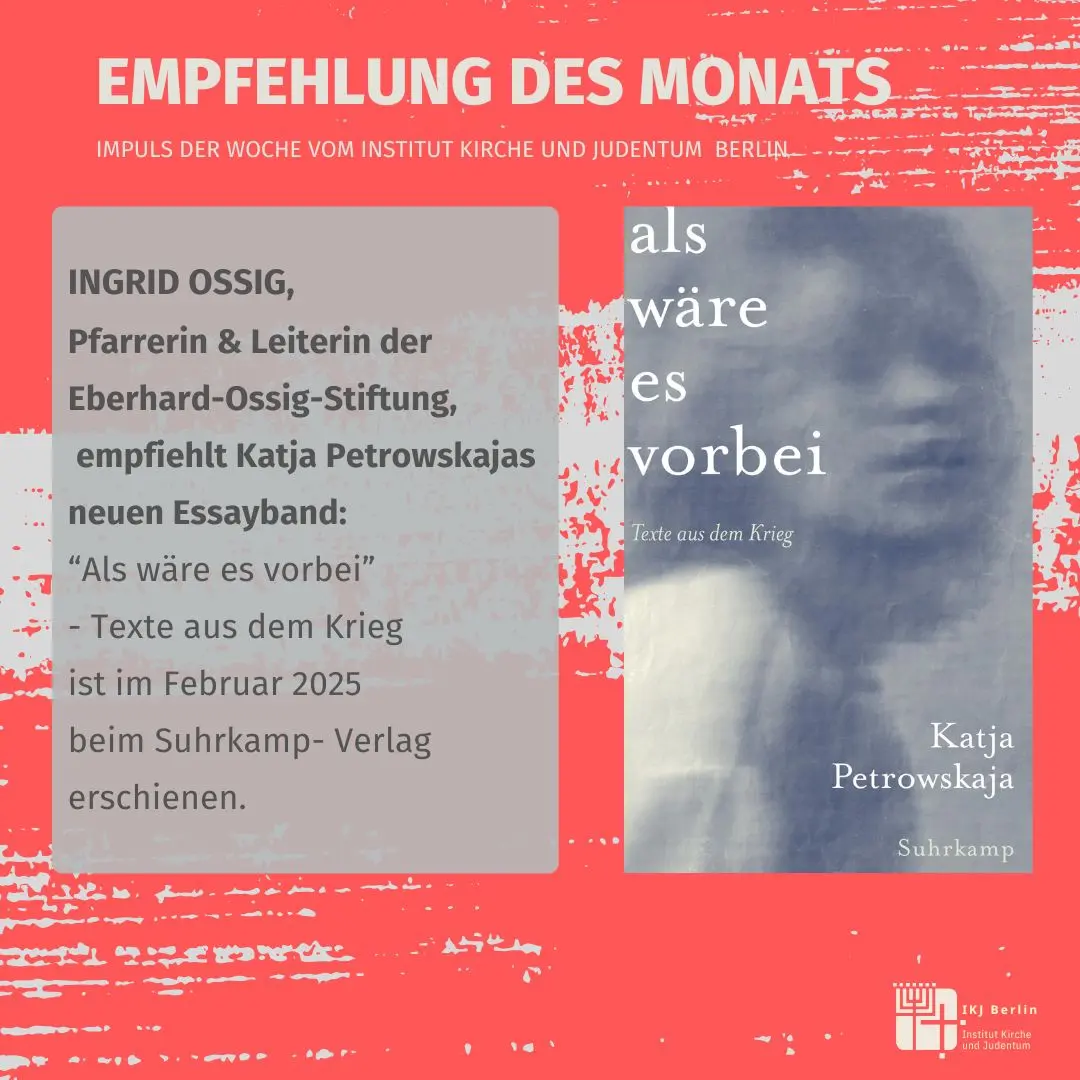

Katja Petrowskaja „Als wäre es vorbei“ – Texte aus dem Krieg (2025)

Ihr literarisches Debüt Vielleicht Esther (2014) wurde in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. 2015, kurz nach der Annexion der Krim, hat sie mit ihren Foto-Kolumnen ihr eigenes Genre geschaffen: kombinierte Zeitgeschichte, Autobiografie und Landschaftsbeschreibungen in ganz neuer Form

Zehn Jahre lang schrieb Katja Petrowskaja in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über ihr „Bild der Woche“. Die Auswahl der Bilder änderte sich schlagartig vor drei Jahren, als Russland in die Ukraine einfiel.

Mit ihren Fotokolumnen, die zwischen Februar 2022 und Herbst 2024 erschienen sind, hat sie nun absichtslos eine Chronik des Krieges geschrieben, gesammelt in dem Band, der Ende Februar bei Suhrkamp erschienen ist.

Es ist eine bewegende Suche nach Schönheit und nach der verlorenen Zeit, die in ihrer zarten Melodie verzaubern. Und es sind Bilder, die verwundern, verschrecken und einen persönlich treffen.

Megillat Esther. Sie erzählt die Geschichte der Rettung der Juden aus dem persischen Reich.

Kein Wunder, dass diese Geschichte so populär wie beliebt ist: eine heldenhafte Geschichte, tolle Bräuche (verkleiden, Krach machen, trinken) und ein Happy End.

Und sie ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend: eine biblische Geschichte, die nicht Gott erwähnt und nach einer Frau benannt wurde. Weil diese Frau alles bewegt hat. Zur Einstimmung ist dann auch am 8. März der Internationale Frauentag. An Tagen wie diesen bewahren wir die Erinnerung an Ereignisse und Personen.

Die Waffe der Frau steht auch für Bildung. Königin Esther war gebildet. Das hat ihr einen Platz in der Gesellschaft und der Geschichte für alle Zeiten gesichert. Sie hat ihre Worte zum richtigen Zeitpunkt richtig gewählt. Heute nennt sich das eine couragierte Networkerin. Erinnere dich! und Vergiss nicht! mahnt uns Purim. Die Rolle Esther: Lesenswert.

„Rabbinische Literatur“ – nie gehört? Da wären Sie nicht allein. Damit ist all das gemeint, was man im Judentum, was sich parallel zum entstehenden Christentum entwickelte, bis ins frühe Mittelalter hinein gesammelt und aufgeschrieben hat. Dazu gehört der Talmud – eine Sammlung von Diskussionen über mehr oder weniger lebenspraktische Fragen. Dazu gehören aber auch die Midraschim. Das sind Werke, in denen zwischen den Zeilen und Buchstaben des biblischen Textes theologische und philosophische Fragen erörtert werden. Im Judentum nennt man beides auch „mündliche Tora“. Da man die „schriftliche Tora“ (also die fünf Bücher Mose bzw. den ersten Teil der Bibel) mit dem Christentum gemeinsam hatte und hat, wurde die mündliche Tora für jüdisches Selbstverständnis viel bedeutsamer. Darin sind nämlich die Geheimnisse enthalten, die nur die wahren Kinder Gottes kennen. Manche jüdischen Menschen sehen es deshalb auch nicht gerne, wenn Christinnen und Christen sich damit beschäftigen. Ich tue das darum sehr behutsam, aber auch mit großer Leidenschaft. In dem, „was die Nachbarn denken“, finde ich Inspiration für meinen Glauben und mein Leben. So mancher Text meiner Bibel bleibe für mich stumm, wenn ich ihn nicht als Stimme in einem Konzert mit anderen jüdischen Stimmen hören würde. Das gilt zum Beispiel für das Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Mt 25,14-30). Bei manchen Gleichnissen des Neuen Testaments findet sich eine Einleitung, die einen Weg zum Verständnis weist. Hier ist das nicht so.

Wofür also stehen die „Talente“? Wenn man nachfragt, wird man schnell merken, dass es nicht um Talente in unserem Sinn, sondern um eine Geldsumme geht. Aber auch das ist nur ein Bild – was ist in der Sache gemeint? Zwei rabbinische Gleichnisse bringen das Gleichnis für mich zum Klingen (Seder Elijahu Rabba 26 und Seder Elijahu Zuta 2). Auch in ihnen kommt ein Mensch vor, der sich auf Reisen begibt und zuvor seinen Sklaven seinen Besitz anvertraut. Der eine macht etwas daraus, der andere bewahrt, was er hat. Der Sache nach geht es einmal um Menschen, die Gottes Weisung ängstlich so bewahren, wie sie überliefert ist, oder sie kreativ und mutig an die Gegebenheiten der eigenen Gegenwart anpassen. Im anderen Gleichnis treffen wir einen Menschen, der Gott aus Liebe dient und sich darum etwas Schönes für ihn einfallen lässt, während ein anderer vor lauter Angst alles so lässt, wie es ist. Wenn ich diese Gleichnisse höre, erschließt sich mir beim Lesen des neutestamentlichen Gleichnisses ein Sinn, den ich vorher nicht gesehen habe.

Wie aber findet man sich im Meer der rabbinischen Literatur zurecht? Einen Anfang kann man mit dem „Das Neue Testament jüdisch erklärt“ machen, das 2022 von der Deutschen Bibelgesellschaft veröffentlicht wurde. Da finden sich viele Hinweise, die man unter sefaria.org in englischer oder deutscher Übersetzung nachlesen kann. Das mag manchmal etwas mühsam sein – aber wie im Gleichnis von den anvertrauten Talenten zahlt sich die Mühe am Ende aus.

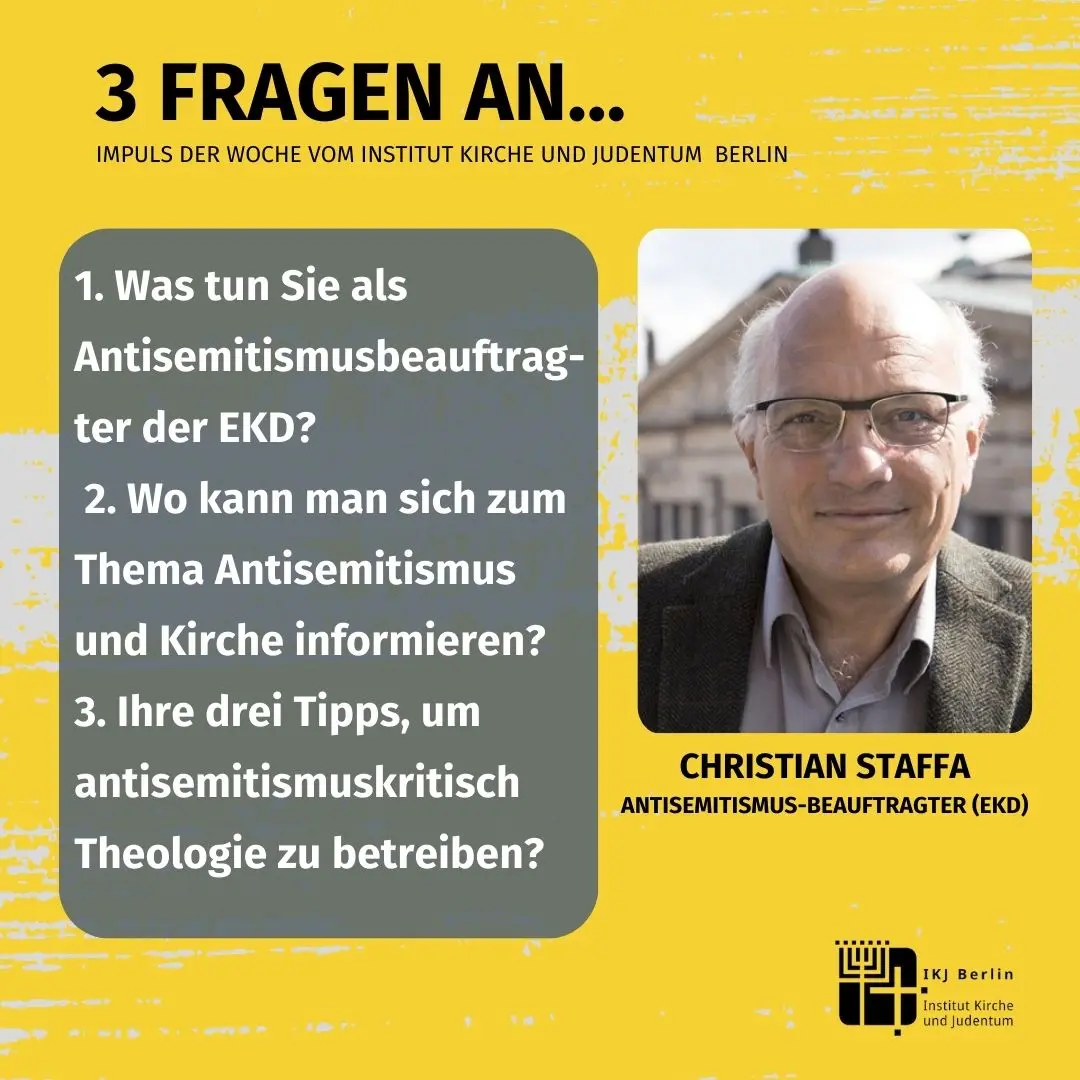

1. Was tun Sie als Antisemitismusbeauftragter der EKD?

Ich berate die zuständigen Menschen im Kirchenamt der EKD, habe vor der November-Synode viel im Kontext der website „Kirche gegen Antisemitismus“ an Texten und Rückmeldungen zu Texten geliefert. Vorträge und Artikelanfragen sind seit meiner Berufung 2019 sehr viel mehr geworden und beides macht mir Freude, auch wenn ich nicht alle Anfragen bedienen kann. Darüber hinaus habe ich mit den Kolleginnen Katharina von Kellenbach, Nina Schmidt, Kristina Herbst und Anne Eichhorst digitale antisemitismuskritische Module erstellt, die Bildungsarbeit unter dem Titel „Das Gerücht über die Juden“ unterstützt und hoffentlich inspiriert.

2. Wo kann man sich zum Thema Antisemitismus und Kirche informieren?

Auf unserer Seite des Netzwerkes antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie, narrt.de. https://www.ekd.de/kirche-gegen-antisemitismus-84622.htm

3. Ihre drei Tipps, um antisemitismuskritisch Theologie zu betreiben?

Lest das neue Testament nicht als Geschichtsbuch. Judas ist vielleicht kein Verräter, die Hohepriester und Verantwortung und Not vor den gewaltförmigen Augen der Besatzungsmacht. Denkt dass das rabbinische Judentum und das Jesus Messias gläubige Judentum Geschwister sind. Nehmt Abstand von der Selbstidealisierung (wir sind die Guten) auf Kosten eines phantasierten Judentums (Gesetz, Gewalt Rache), es ist nicht wahr.

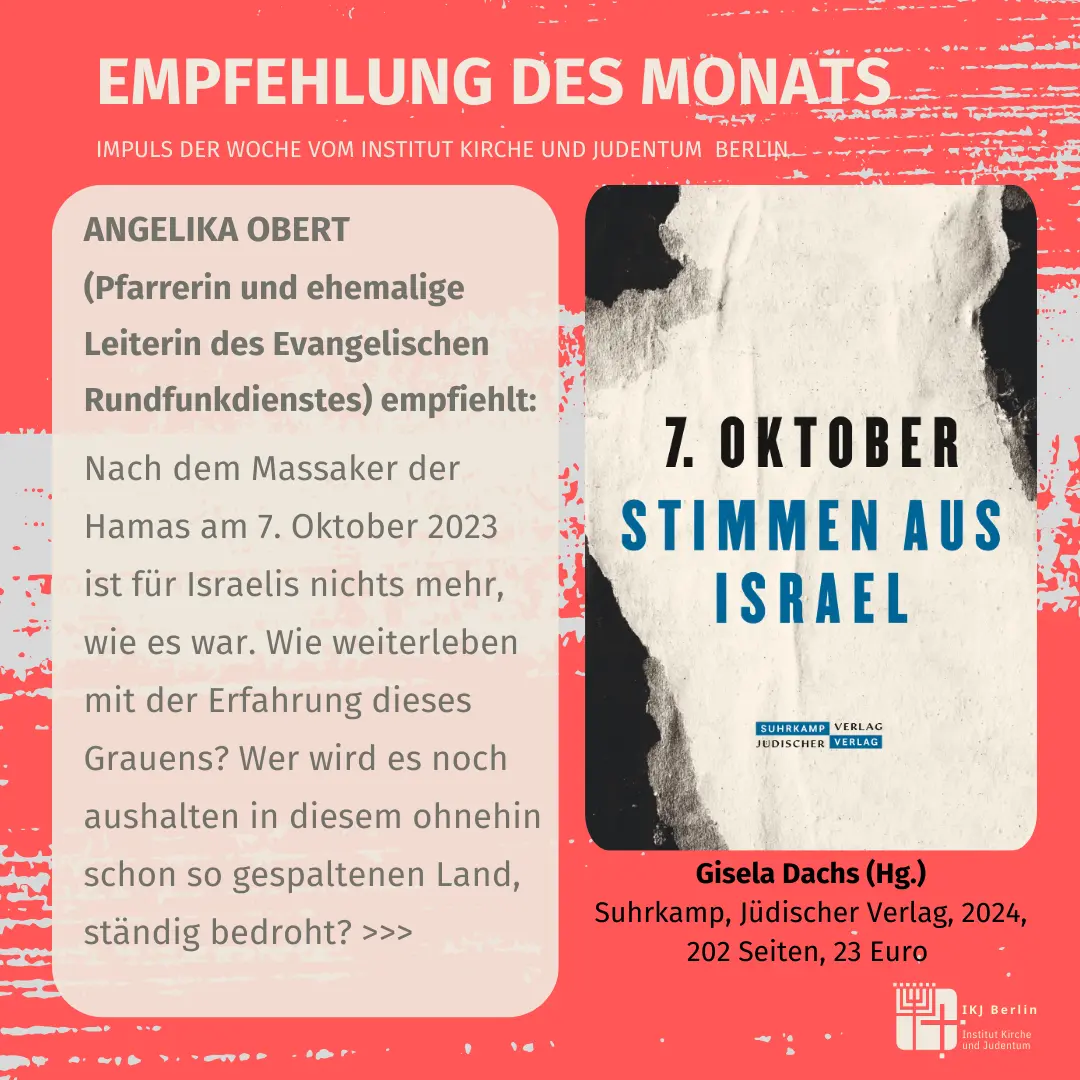

Gisela Dachs (Hg.) "7. Oktober - Stimmen aus Israel"

Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 ist für Israelis nichts mehr, wie es war. Wie weiterleben mit der Erfahrung dieses Grauens? Wer wird es noch aushalten in diesem ohnehin schon so gespaltenen Land, ständig bedroht? Wie Frieden schließen mit Feinden, die sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben haben? Aber auch: Wie umgehen mit der eigenen Schuld nach dem langen Krieg? Im jüdischen Almanach 2024 stellen sich israelische Autorinnen und Autoren diese Fragen. Sie blicken zurück auf den Tag des Entsetzens, erzählen vom Trauma der Davongekommenen, vom Drängen auf die Befreiung der Geiseln, von Verzweiflung und Solidariät. Sie versuchen, einzuordnen und halten die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung aufrecht. Selbstkritisch beklagen sie den Mangel an Empathie für die Opfer auf beiden Seiten: ein bewegendes Buch über die israelische Wirklichkeit jenseits von Netanjahu.

Angelika Obert

Pfarrerin und von 1994 bis 2014 Leiterin des Evangelischen Rundfunkdienstes

Gisela Dachs (Hg.) "7. Oktober - Stimmen aus Israel", Suhrkamp Jüdischer Verlag, 2024, 202 Seiten, 23 Euro.

Emmanuel Levinas

Levinas ist nicht nur ein Philosoph des Anderen, sondern auch ein Denker des jüdischen Andersseins. Sein Werk kann als textueller Ort für die Kritik des Begriffs der jüdischen Differenz gelesen werden. Neuere kritische Lektüren von Levinas haben darauf hingewiesen, dass sein jüdisches Anderssein eine mächtige Gleichheit begründet, die unterdrückerischer und imperialer Natur ist. Die stärkste Stoßrichtung dieser Kritik wird als dekolonial bezeichnet. Es gibt jedoch eine hermeneutische Perspektive auf das Werk von Levinas, die besagt, dass Levinas selbst die zeitgenössische Kritik vorweggenommen hat und als Reaktion darauf einen dekolonialen Begriff der jüdischen Differenz entwickelt hat - „dekoloniales Israel“. Ich entwickle diese Lesart von Levinas in einem Buch, das im Laufe dieses Jahres bei Matthes & Seitz Berlin erscheinen wird: Der Staat der Anderen.

Geistlicher Impuls zur Parascha Beschalach

Gott gebietet Mose, die Israeliten in die Wüste zu führen, anstatt sie direkt nach Kanaan zu bringen. Der Weg von Ägypten ins Land Israel hätte also auch deutlich kürzer sein können, aber offenbar ist die Reise von großer Bedeutung. Die Israeliten sind Sklaven, die zu harter körperlicher Arbeit ausgebildet wurden, aber ihr Geist ist so passiv wie der eines Babys. Sie sind nicht in der Lage, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und brauchen einen leitenden und beschützenden Vater. Der Übergang von einem Baby, dessen Bedürfnisse befriedigt werden, zu einem aktiven Erwachsenen muss schrittweise und mit der Unterstützung der Eltern erfolgen, damit die Entwicklungsstadien wirklich gut durchlaufen werden. Das Baby lernt, seine Bedürfnisse auszudrücken und diese werden von seinen Eltern zunächst bedingungslos erfüllt. Während der Mensch heranwächst, lernt er, Verantwortung zu übernehmen und und erkennt, dass sein Handeln einen Konsequenzen hat. Er erfährt, dass nicht alles selbstverständlich ist, und dass er sich anstrengen muss, um die göttliche Fülle zu gewinnen. Die Reise durch die Wüste reinigt und formt den Menschen wie jeder spirituelle Weg. Es ist ein Weg der Transformation, der Zeit braucht. Das Erreichen des Ziels wird am Ende viel mehr geschätzt, da man sich Mühe gegeben hat, es zu erreichen.

Erst nach diesen Entwicklungsstufen werden die Israeliten zu freien Menschen und sich zu einem Volk vereinigen, dem das Recht gewährt wird, die Tora zu empfangen und das Land zu betreten.

1.Was macht ein Professor für Geschichte des christlich-jüdischen Verhältnisses?

Als jüdischer Wissenschaftler an der Fakultät für Evangelische Theologie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das jüdisch-christliche Verhältnis verkörpere. Meine Lehre und Forschung ist Texten gewidmet, die von deutsch-jüdischen Denker:innen stammen und daher auch den jüdisch-christlichen Dialog abbilden. In gewisser Weise trete ich in die Fußstapfen einiger der Intellektuellen, die ich studiere und lehre.

2. Warum gerade in Berlin?

Wir können den Beginn der modernen deutsch-jüdischen und jüdisch-christlichen Beziehungen auf das Jahr 1743 datieren, als Moses Mendelssohn nach Berlin kam. Sein Buch Jerusalem (1783), das auf einer Debatte mit dem Theologen Johann Caspar Lavater basiert, zeigt die Kernpunkte der Frühmoderne in Bezug auf jüdisch-christliche Toleranz. Berlin entwickelte sich zum Zentrum des modernen deutsch-jüdischen und jüdisch-christlichen Diskurses sowie zum Ausgangspunkt des deutschen Judentums seit dem 18. Jahrhundert. Etwa ein Drittel der 1933 in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden wohnte in Berlin.

3. Warum interessierst Du Dich für dieses Thema?

Die jüdisch-christlichen und deutsch-jüdischen Beziehungen sind wesentlich, um zu verstehen, wer wir sind – sie prägen sowohl die Geschichte des Westens als auch die des 20. Jahrhunderts. An der Hebräischen Universität hatte ich phänomenale Lehrer, die in mir die Neugier geweckt haben, mehr über Religion, Geschichte, Kultur und Denken zu erfahren. Seitdem widme ich mich diesen Themen mit großer Leidenschaft und Hingabe.

Dalia Marx "Durch das jüdische Jahr"

„Was ist Zeit?“ Diese grundlegende Frage stellt die israelische Rabbinerin Dalia Marx in ihrem Werk Durch das Jüdische Jahr. Monat für Monat führt sie durch das jüdische Jahr - vom Tischrej bis zum Elul - und öffnet dabei Fenster und Türen zum jüdischen Kalender. Jedes Kapitel beginnt mit einer Einstimmung auf den jeweiligen Monat durch einen Segensspruch oder ein Gebet, gefolgt von einem Überblick über die Themen des Kapitels und dem Gedicht oder Lied des Monats. In den anschließenden Erörterungen wird der Charakter des Monats in Verbindung mit seinen Feiertagen und Gedenktagen beschrieben. Dabei stellt Dalia Marx unterschiedliche religiöse Traditionen und Feste vor und beleuchtet ihre Bedeutung im zeitgenössischen Kontext. Sie verbindet Perspektiven aus Geschichte und Gegenwart sowie Einflüsse aus den verschiedenen Strömungen des Judentums, Israels und der Diaspora. Den Abschluss jedes Kapitels bildet ein Monatsgebet.

Das Buch kann beim Hentrich&Hentrich Verlag bestellt werden: https://www.hentrichhentrich.de/autor-dalia-marx.html

Das Bild vom Papst vor dem Jesuskind im sogenannten Palästinensertuch schlug vor Weihnachten hohe Wellen. Aber was war hier eigentlich das Problem?

Dieser und anderen Fragen gehen Katharina von Kellenbach und ich im antisemitismuskritischen Podcast Bildstörungen nach. In der dritten Staffel des Podcasts sprechen wir über Bilder, in denen sich christliche Judenfeindschaft und israelbezogener Antisemitismus verbinden.

Seit dem 7.Oktober 2023 ist die Fülle an Bildern, die die Timelines in den sozialen Medien bestimmen und auch die mediale Berichterstattung begleitet, unüberschaubar. Darin finden sich unter anderem Bilder, die auf Motive christlicher Judenfeindschaft zurückgreifen. Mit den Mitteln antisemitismuskritischer Theologie sensibilisieren wir dafür.

Wir verfolgen vier bildreiche Schlagworte, die immer wieder im Kontext des sog. Nahostkonfliktes auftauchen und die Wahrnehmung des Geschehens verzerren: die Beschreibung des Geschehens als eines, das einer Logik von „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ folgen würde. Auch die klare Aufteilung von Unterdrücker und Unterdrückten mit dem Bild von David gegen Goliath lässt sich mit theologischen Mitteln hinterfragen. Und in der Folge zur Rede von Israel als „Kindermörder“ sprechen wir auch über eine Abbildung von Jesus in der Krippe im Palästinensertuch. Was ist dazu aus antisemitismuskritischer Perspektive zu sagen?

Den Podcast gibt es auf allen Plattformen. Das Projekt „Bildstörungen“ der Evangelischen Akademie zu Berlin wird seit 2020 vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein finanziert.

Ach, wir fallen so gern biblischen Worten in den Arm. Und lamentieren darüber, wie schwer uns das fällt und wie es uns mit dem Text geht. Ist hier gar nicht nötig. Ist ja klar, dass uns der Kamm schwillt, wenn man uns beschimpft. Und so weiter und so fort. Aber wie langweilig ist das doch. Wissen wir alle. Muss nicht noch vom Kanzelrand gekippt werden. Von manchen Kanzelrändern muss leider immer noch gekippt werden, dass das, was da zu lesen steht, nicht eine christliche Korrektur am Judentum ist, sondern Judentum. Feindesliebe gibt es schon in der Hebräischen Bibel, im Ersten Testament, im Alten Testament und nicht erst bei Jesus. Und natürlich auch im rabbinischen Judentum: „Wer ist der Stärkste von allen? Der, der sich selbst unter Kontrolle bringt … der, der seinen Feind zu seinem Freund macht“ (heißt es bei Avot de Rabbi Natan 23, einer midraschartigen byzantinischen Kommentierung von Mischna Avot). Also nicht über biblische Texte lamentieren, sondern mit ihnen Stärke zeigen!